|

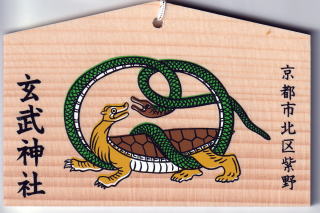

続D級京都観光案内 19 紫野の玄武神社

|

||||||

|

蛇を神使としている社寺の訪問記の第3弾である。ただ厳密にいうと蛇が神使ではない。京都北方の守護神で、蛇が亀に巻き付いた神獣「玄武」を司る神社、玄武神社である。都の北方の守護神社とされる。

それは(今は亡き)巨椋池、西の白虎が走れる大道、山陰道がそれにあたっている。平安京遷都に当たり、和気清麻呂が桓武天皇に四神相応の地ですよと進言したとされる。

船岡山の南方に内裏が作られ、南に延びる朱雀大路が右京と左京を分けていた。朱雀大路は今の千本通りになっている。船岡山から真東に500mのところに玄武神社はある。京都検定公式テキストに従うと、桓武天皇が都の四方の守護神社としたのは4つの大将軍神社であり(北の守護神は西賀茂にある大将軍神社で)、その当時玄武神社はまだなかった。

玄武神社が建立され、しかも都の守護神とまでなったのはどういう経緯だったのだろう。それを知る手掛かりは御祭神が惟喬(これたか)親王であることだ。惟喬親王は悲運の皇子といわれている。桓武天皇の曾孫で5代後の天皇、文徳天皇の第1皇子と生まれながら、権勢を築き始めていた藤原良房の娘が第4皇子を生んだことにより皇位継承権を剥奪され、このドロドロした権力争いに嫌気がさし、大原、小野に隠棲したという。水瀬の離宮にもよく行き、同じように不遇だった在原業平とも親交があったという。その後出家し、雲ケ畑の岩屋山に寺を建立し、村の人たちに慕われ、雲ケ畑の惟喬神社にも祀られている。夏の風物詩、雲ケ畑の松上げは、愛宕神社への火除けと五穀豊穣を祈願する献火行事であるが、起源は惟喬親王を慰めるための行事であったという。

親王の末裔で若宮神社の神職をしていた者が、親王の御霊を慰め、王城北面の鎮護とこの地の守護神として、親王が愛していたと伝わる剣を霊代として祀り、玄武神社を建立したのだ。

時代が下ることさらに80年、都は大水害に見舞われ、疫病が流行した。この疫病を鎮めるため、大和の三輪大社(現在の大神(おおみわ)神社)の鎮花祭の慣わしにより、玄武神社で行うよう勅命(天皇の命令)があった。これが「やすらい祭」の始まりである。その後も続いた疫病の流行を鎮めるために再度勅命があり、それ以降も引き続き玄武神社が永代勤めることになったという。

京都検定公式テキストをひたすら信じてきた私にとってちょっと衝撃の話である。テキストには「やすらい祭は、今宮神社において、疫病退散を祈願して行われる摂社

疫神社のお祭」とある。そう信じてきた私は、「D級京都観光案内 63 京都観光落穂ひろい」の最後の方で今宮神社を紹介している。

「今宮神社は、大徳寺の北を少し西に行ったところにあり、疫病退散の神さんとして信仰されている。摂社の疫神社(えきじんしゃ)あるいは疫社(えやみしゃ)の祭礼で4月第2日曜に催される『やすらい祭』は春に蔓延する疫病を鎮めることを目的に行われる。古来、桜の花が散る時に疫病の原因とされた疫神も飛び散るので、疫病の根源を美しい花傘に集めて、疫社に閉じ込めればよいと信じられていたのだ。 春の花で飾られた大きな傘、花傘が氏子町内を練り歩き、この中に入ると役を逃れられると伝えられてきた。赤熊(しゃぐま)と呼ばれる赤毛・黒毛をつけた4人の鬼が鉦や太鼓をたたき、髪の毛を振り乱して踊り、疫神を傘の中に誘導するという。

やすらい祭は、由岐神社の『鞍馬の火祭』(10月22日、時代祭と同日)、現在は中断中の太秦広隆寺『牛祭』と合わせて京都三大奇祭といわれている。」 玄武神社の「玄武やすらい祭」も同じ4月第2日曜に催される。規模はやや小さいものの、神社、氏子、玄武やすらい踊り保存会の努力により長らく伝承され、国の「重要無形民俗文化財」の指定を受けている。神社のホームページには、「玄武やすらい祭」こそ「正統やすらい祭」といえますと胸を張っている。

鳥居をくぐると両側には立派な狛犬が鎮座している。右手には船形の手水舎があり、端におかれた石の亀の口から水は出ている。

本殿の左横に三輪明神の鳥居付きの祠がある。奈良の大神神社の鎮花際に倣って、やすらい祭りが始まったのだから、その時には三輪明神が当地に勧請されたのだろう。本殿の前には陶器でできた一対の小ぶりの狛犬が鎮座している。三輪神社の横には、玄武稲荷神社の朱塗りの祠がある。

ネットで調べると、第一工業製薬が現在も「ゲンブ」「モノゲン」を製造しており、前身の負野工業製薬所が大正年間に「玄武印マルセル石鹸」を売り出し、「玄武」の図案を商標登録している。きっと玄武神社の絵馬のようなものだろう。「モノゲン」の名の由来は、創業者の一人、小野茂平の「M.ONO(モノ)」と「玄武のゲン」からきているという。幼い私が間違ったのも、無理ないことだと今になって思うのだ。

紫野とは美しい名前だ。平安時代はこのあたり一帯は広大な狩猟場で一般の人間の居住は禁止されていたという。淳和天皇がこの地に離宮・紫野院を造る。紆余曲折を経て、雲林院(うりんいん)という仏寺になり、僧正遍照に託される。元慶寺の座主だった僧正遍照は辣腕を振るい、官寺にまでなり広大な敷地を持ったが、その後荒廃し、大燈国師にその敷地は譲られ、大徳寺の創建につながることになる。

紫野の一番西端には船岡山があり、そこには建勲神社(けんくんじんじゃ、たけいさおじんじゃ)がある。織田信長と織田信忠の父子が祀られている。

その北東に広大な敷地を持つ大徳寺がある。国宝に指定される建造物・美術品を多数有し、2つの寺院と22カ所の塔頭が立ち並ぶ。千利休、千家との関係が深く、ほとんどの塔頭に茶室があり、大徳寺の茶面といわれている。境内から少し西に外れて茶室 忘筌席を持つ塔頭孤篷庵(こほうあん)がある。

この間の敷地に市立紫野高校がある。この真北には今宮神社もあり、こんな文化の香り漂うところにある高校だから、異色の才能がある人たちが出ても不思議ではない。記憶に新しいところでは

綿矢りさ だ。高校在学中に「インストール」で文藝賞を受賞し、早稲田大学に進み19歳の時に「蹴りたい背中」で芥川賞を受賞した。この年は、20歳の金原ひとみも 「蛇にピアス」で同時受賞して、二人そろって芥川賞最年少記録をあっさり破り、大きな話題になったものだ。ただ、ついこの間と勝手に思っていたが、もう20年も経っているのだ。年を取ると時間の経過は早いものだと、この文章を書きながら思い知らされた。

大徳寺の山門は境内の東端にあるが、その前を南北に走る通りは大徳寺通である。この通りの北大路通交差点を越えて南に下がったところに、今や大徳寺の境外塔頭の雲林院がある。観音堂だけが残っていて、十一面千手観世音菩薩、大徳寺開山

大燈国師像が安置されている。百人一首でも有名な僧正遍照「天つ風 雲の通い路 吹き閉ぢよ をとめの姿 しばしとどめむ」の歌碑もある。

私はちょっとした感慨にふけっている。まあ極めて極めて個人的な感慨であるのだが。箕面市医師会報平成27年1月号にD級京都観光案内 1 「紫式部、小野篁に救われる」でこの小野篁卿墓・紫式部墓所をまず訪ね、その二人の因縁に導かれるまま、京都観光案内を書き続けてきたのだ。続編も合わせると、83回にもなったのだ。中断もあったが足掛け11年、読者や箕面市医師会員の迷惑も顧みず、書きなぐってきてしまったが、なんとまたまた、小野篁卿墓・紫式部墓所にやってきてしまったのだ。双六でいえば振出しに戻ったのだ。おりしも箕面市医師会報も、月刊ではなく来年度から隔月発行になるタイミングだ。あなたの乱筆も止めるいい潮時ですよということだろう。 長きにわたり私の駄文に付き合って下さった箕面市医師会の先生方、そして忙しさの中、発行の労をとって下さった医師会事務局の皆様方に感謝の言葉を申し上げる次第です。

|