|

金木犀の香りがするとどういう訳か京大物理の学生の頃を思い出す。その頃学生の憧れの的だった物理学科唯一の同級生の佳人が、満開の金木犀の下を歩いている光景を後から眺めていたことがその香りとともに思い出されるのかもしれない。

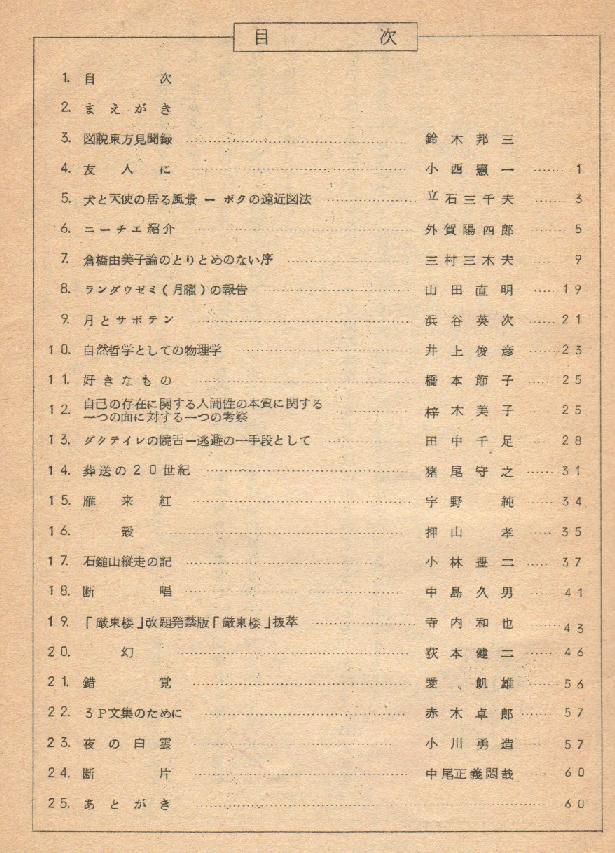

ちょうど物理の3回生、金木犀の香る秋、私はクラス文集作りの編集長にさせられて、原稿集めに四苦八苦していた。その年の7月から原稿を集めだしたのだが原稿はなかなか集まらず私の描く文集の分量になりそうにない。内容に関しても理系であるだけに文学的香りのするものも入れたかったが、あんまり集まらない。そんな中、私を救ってくれる原稿を出してくれた人がいた。三村三木夫君だった。

「倉橋由美子論のとりとめのない序」と題する30枚に及ぶ作品は、私にとってショックといってよかった。まず文章がうまい。現代文学に対する造詣が深い。当時の私たちにとって文学は教養であり古典であった。「現代」文学を物理の学生がこんな読みこなすとは彼は何者だと感じた。その上倉橋由美子の「聖少女」などという(当時の私にとって)怪しげな小説の評論を書いているのだから。

彼が倉橋由美子の作品を片っ端から読むために前橋の県立と市立の図書館に通い、「文学界」と「群像」を書庫の中から探し、さらには埃にまみれた他の雑誌にまで調査を広げたこと、京大図書館の書庫に入ってその大きさに驚き、これこそ「京大のすべての記憶」なのだと感心したなどと書いているのを読み、もうこっちのほうが感心してしまったのだ。

私が好きだったのは次のような饒舌な語り口だった。(3Pというのは物理学科3回生のクラスのこと)「実を言って、ぼくが3P文集に倉橋由美子について書いたとしても、別に3Pの人に倉橋由美子を読んでほしいなどとはさらさら思っているわけではなく、その逆にむしろ読んでほしくないと思っている程で、それも別に倉橋由美子を独占したいからではなくただ『なんだ、あいつの夢中になっている倉橋由美子とはこんなにくだらないものか。』といわれるのが恥ずかしいだけで、しかもそういう風に読んでほしくないとは思いながら倉橋由美子についてしゃべりたいという欲求もあってそのへんが複雑なのですが、結局のところ倉橋由美子なんぞは読まないほうが健康のためにはいいわけでぼくのように不健康なものが健康なものに対する時にはこういった言い方しかないわけです。」

日の目を見た3P文集には「量子力学の文学的基礎」というふざけた名前が付けられた。物理を学ぶ学生にとって、ノイマンの「量子力学の数学的基礎」はちょっと高級な教科書だった。それをもじって物理の学生としての気位を見せた名前だった。いやみだと思う人もいたけれど。

私の心の中で彼は物理随一の文学青年というイメージが定着した。その翌年11月祭の出し物として科学映画を上映することになった。彼が映画部に所属していた関係から、映写技師の仕事を頼んだことがある。当時西部講堂では映画部主催の映画会が月1回ぐらいのペースで催されていたように思う。ベルイマンの「第7の封印」や大島渚の「絞死刑」を見たものだ。「第7の封印」の雷鳴がとどろくシーンなんかは西部講堂に本当に落雷したのではないかと思うぐらい凄い音響だった。彼が上映作品なんかを選んでいたのだろうが、当時の私は「映画部のスピーカーだけは凄いなあ。」と妙な誉め方をしたものだから、彼は「スピーカーだけじゃないよ」と少し不満げに答えていた。

文章は饒舌だったが、日ごろは寡黙だった。日ごろから饒舌な私と寡黙な彼との大学時代の接点はそれだけだった。彼が博士課程は名古屋の大学院に行きプラズマの研究をしているということは仲間から聞いていた。私は生物物理を専攻していたから学会や研究会で顔を合わすこともなかった。そうして私のほうが物理をやめるという形で物理教室を去ることになった。ふと3P文集を思い出し、文学青年でありながら物理の研究を続けられる彼をうらやましく思ったこともある。挫折した者としては、彼に限らず同級生が私の代わりに物理で活躍してくれることも願っていた。それが挫折した者への鎮魂歌になるから。

学生の時からなんと31年もたって、昨年3月、彼と再会することになった。たまたま朝日新聞の編集委員の人と知り合いになり、「大学時代の友人に穴吹というのがいますよ。」と話したところ、その人が仲を取り持ってくれて穴吹君とメールをやり取りするようになった。その穴吹君から三村君のホームページを教えてもらった。

三村君のホームページを見て3P文集の倉橋由美子論の原稿を読んだ時の驚きが甦った。年賀状画廊と題して彼の32年間の年賀状が集めてある。版画作りでも彼は才能豊かなのである。そして大阪在住であることも知った。案外近くに住んでいたのである。穴吹君が取材で大阪にくるというので、その時を捕まえて三村君と3人で梅田で会った。それが昨年の3月である。

大学時代の友人たちと話すということがこんなに心地よくこんなに楽しいことかという時間をもてた。同じ時期同じ大学という時空を共有した者たちだからこそ共感できることが多かった。饒舌なのは穴吹君と私で三村君は寡黙だったが、でも楽しそうなのは3人とも同じだった。

今年の正月、彼から念願の年賀状がきた。花札シリーズで「菊に巳(と盃)」だ。「北中・穴吹氏とインターネット版同人誌を始めました。何か書きませんか?」とこの「風の穴」のアドレスを付記して誘い文句が書いてあった。

こうして私も「風の穴」の同人に入れてもらい、「風の穴」を通して「ああ彼はこんな風に思っているのか」とか「彼はそんな風に過ごしていたのか」などと楽しんでいたのである。三村君のPPL&Iが始まり、私の生臭い話とは趣が異なり、浮世離れした物理学などをやる一方で浮世の苦労もしないといけない研究者のお話が語られだし、いいなあと楽しんでいた。

メールで暑中見舞いももらいプールで水泳にいそしんでいるとあった。医者の私なんかよりずっと健康的な生活を送っていると思っていた。ところが9月25日、穴吹君のメールで三村君の訃報が届いた。

PPI&Iが未完に終わったことは残念だし、「風の穴」同人一同が集まって盛大に飲み会をしたいと思っていたのに、実現できなくて残念だ。「風の穴」での彼の最後の書評が「『神曲』を読んで」というのも何かの暗合か。

気がつけば人生半ば

見渡せば暗き森深く

道らしき道のひとつすら無く

に共感を覚えてしまった彼は、「神曲」の読者ではなく登場人物になっているのだろうか。彼はきっと天国にいるに違いない。でも彼はダンテを捕まえて寡黙にいっているだろう。「ぼくはそんなに徳を積んだわけでもないのにどうしてここにいるのですか。ぼくはソクラテスやプラトンのそばのほうがいいですよ。」と。合掌。

|